此有太多患者在医院一住就是好几年,有些人甚至最终在精神病院去世。”谢斌告诉《新民周刊》,此次新修订的《条例》中的补充规定,明确了住院精神障碍者符合出院条件的,无论当初是否为自愿住院,都可以自行办理出院手续,无疑是对国家法有关出院程序的进一步完善。

据悉,上海从2011年起就已经启动修改已经实施10年的《条例》。后又经过两年的调研,如今出台的新《条例》更符合国家法的规定,同时也更具有操作性。

上海进行地方性立法允许精神障碍患者自行出院,或许在很多人看来是冒了很大的风险,然而用谢斌的话讲,上海这么做还是有底气的。

因为上海的社区精神病防治工作起步较早。

1956年,在市政府领导下,成立由卫生、民政和公安三局负责人组成的“三人小组”,下设办公室。这是国内最早的社区精神病防治工作的领导和协调机构,使社区防治和康复能有组织、有领导地开展。

1958年初,在著名精神科专家粟宗华和夏镇夷的倡议和指导下,彼时的上海市精神病防治院派出精英工作队,历时近三年,完成了对全市千万人口的精神病普查,为后续社区工作规划的制订提供了重要依据,也为其他省市提供了方法和经验。

上世纪60年代前半期,许多区县建立了精神病防治站(院),开设精神科门诊点,为建立和健全精神科专业网络以及开展社区服务打下了基础。

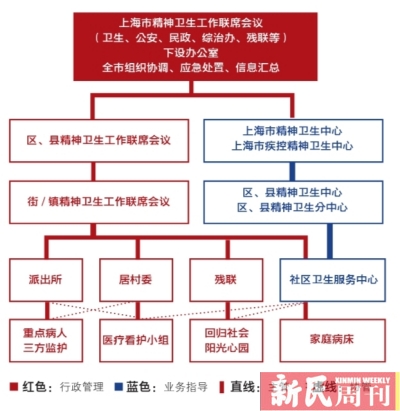

到了七八十年代,精神病防治工作的重点转移到了巩固和健全社区工作网络,进行科学评价和研究,进行适应社会需要的改革和调整。上海又逐步建立全市基层精神专科门诊;设工疗站,建看护网;并创立初发并登记制度,形成资料管理系统……一张涵盖了“市-区/县-街道/乡村的行政和专业并行的三级防治网络”初具雏形。

事实上,从20世纪50年代发展起来的社区精神卫生服务已被世界各国证明是一种减少精神疾病发病、预防复发、减少精神残疾的行之有效的模式,成为全世界精神卫生工作发展的方向。因此在1980年,上海市建立的上海市精神卫生服务体系三级防治网络被WHO誉为“上海模式”;而在1987年和1988年,该模式又先后获上海市科学技术进步一等奖、卫生部科学技术进步二等奖。

据统计,1958年上海重性精神病发病率是千分之二,到了上世纪90年代这个数字猛增为千分之十六以上,终生患病率也在增加。在上海地区,如今已建档的重性精神病患者有近12万人。这些在册的患者中又有10%处于住院治疗阶段,90%左右生活在社区。

“如果患者的社区康复以及看护网络没有建立起来,家属的照料负担会很大。”谢斌就曾在云南调研时,遇到一个村有十几个精神病患者被捆绑或关在家中的情况。在他看来,新《条例》最大的亮点之一就是用了专门的一章来明确精神卫生服务体系以及体系中各类机构和人员的定位。

记者了解到,由于《精神卫生法》实施两周年来在部门职责相关的原则问题上没有进行细化,导致了各部门间的推诿现象仍然十分严重。比如公安将危害他人安全的患者送至医院后就一走了之,民政部门对流浪乞讨患者没有后续跟进,这将医院推入了艰难的境地。

以上海市精神卫生中心为例,该院2100多张开放床位,其中近一半被长期压床患者所占据,这其中很大比例是已经得到控制甚至康复了的患者,在家属不接纳的情况下,政府和社会没有为他们提供出路。因此这也是本次上海修订法规进一步明确各部门