“鬼叔中”,乍听起来颇费解的一个名字,诞生于他的写诗时代:“当年觉得爷爷帮我取的读书名(甯元乖)好俗,于是给自己取了这个怪笔名,丑人多作怪吧,生怕别人不注意,很搞笑的……”

回头再看,“名字已经变成一个意义不大的符号”,好多朋友说其实他的本名才更像笔名。

拍纪录片之前,鬼叔中写了20多年诗,是福建“三明诗群”的一员,还曾创办过诗歌民刊《放弃》。

或许暗合了“放弃”之名,有朝一日,他忽然觉得自己的诗“不过是玩弄些锦绣文字”,人生兴趣于是走到了下一个阶段——拍摄纪录片。这时,是2008年。

抢救性拍摄

很多人知道鬼叔中,都始自他的纪录片《玉扣纸》和《老族谱》。

“玉扣纸”是福建宁化县一种传统的手工造纸,据《天工开物》记载:“凡造竹纸,事出南方,而闽省独专其盛。”宋代鼎盛时期,武夷深处造纸的“槽户”多达500余,年产5万多担,其中上品,色泽洁白如玉,由此得名。到了鬼叔中少时,这样的纸作坊仍然遍布宁化乡镇。

但这样的情况,慢慢不复存在了。“七八年前,忽然发现自己小时候写字的纸没有了。”经过多方寻访,鬼叔中才找到一家玉扣纸作坊,正在开工。他赶到那里,花了一个多月时间,跟踪拍摄手工生产玉扣纸的全过程——砍竹蔴、洗竹蔴、剥竹蔴、踏竹蔴、捞纸浆、焙纸……为了一个理想的拍摄角度,鬼叔中可以整天赤脚站在冷水里;到了晚上,就跟造纸工人同睡一个简陋的床铺。

纪录片拍完之后不久,这家作坊也停产了5年。直到今春,鬼叔中再度拍摄。这一次,他打算剪一部冷静物式的《玉扣纸2》。几百年的历史、“曾经精细的民族工业”,又将在影像中复生。

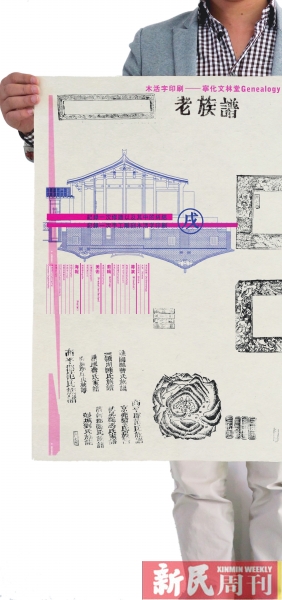

如此“抢救性”的传统民俗记录,《老族谱》也是其一。说来话长,鬼叔中老家村里有祠堂,陈列有《甯氏八修族谱》——那是1992年时请了江西师傅来制作的,鬼叔中说他“当时就对木活字印刷以及修谱的一整套仪规好奇不已”。

2009年,他陪伴作家萧春雷在宁化县曹坊乡石牛村做田野调查时,偶然遇见了正在为童氏家族修谱的邱志强。“一问他,居然是本县人,年轻的老师傅,马上决定跟踪拍摄。”

镜头下,邱师傅一字一字雕刻着……整齐的木活字排成数列,再小心刷上水墨——因为是水墨而非油墨,所以能保存长达三五百年。片中提到,客家人有每隔三十年重修族谱的习俗(三十年一世,一世一修)。而那些裁谱、启师、祭谱、入箱、打醮、游谱、发谱、谢师等等与修谱有关的祭祀活动,也被巨细靡遗地记录下来。

2010年,纪录片《老族谱》参加第七